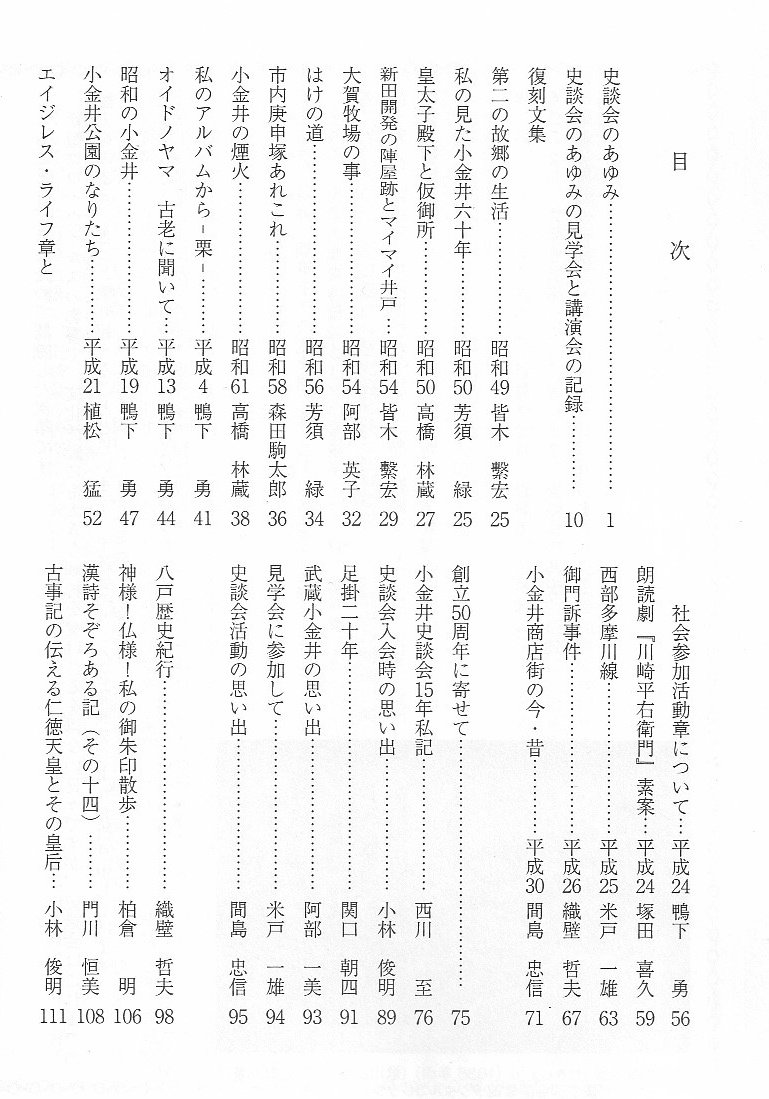

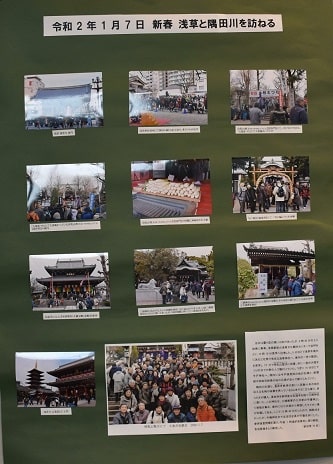

紀行文

修道院の見学と公園の桜の解説を聞いて、懇親バーベキュー 4月8日(火)

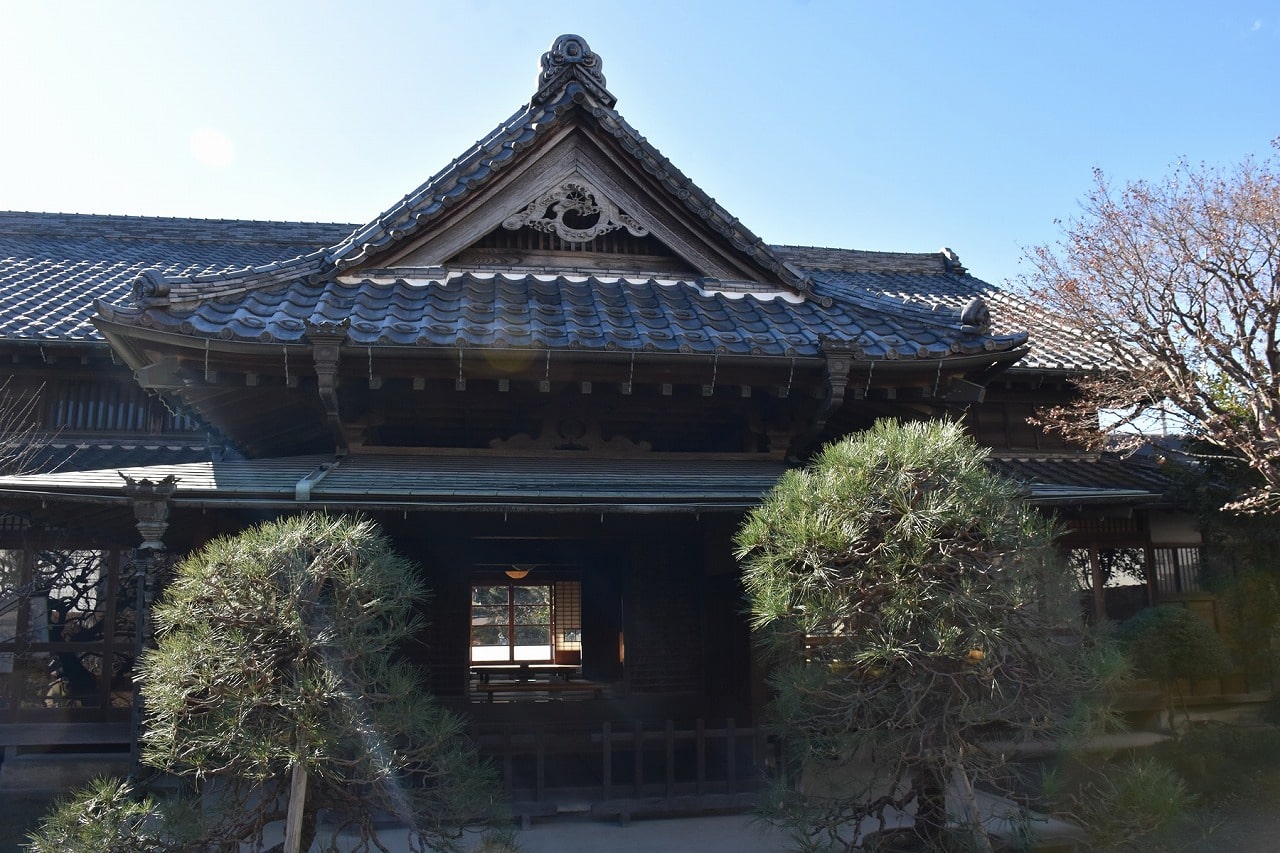

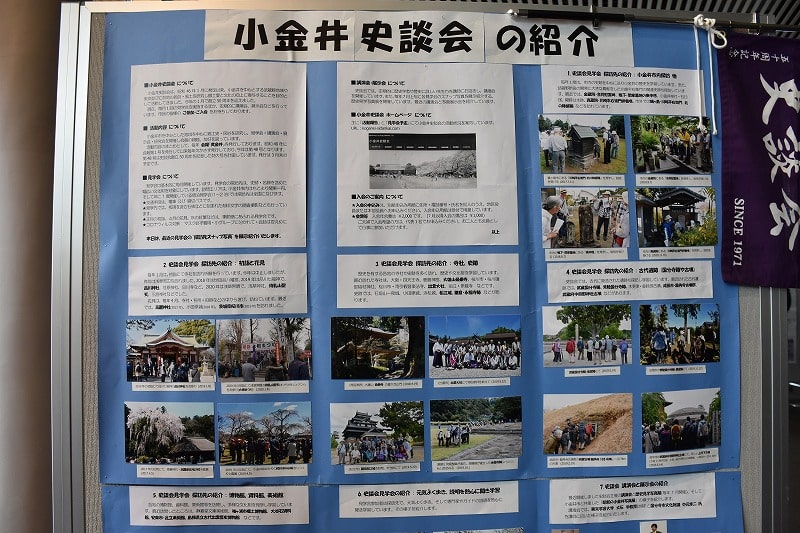

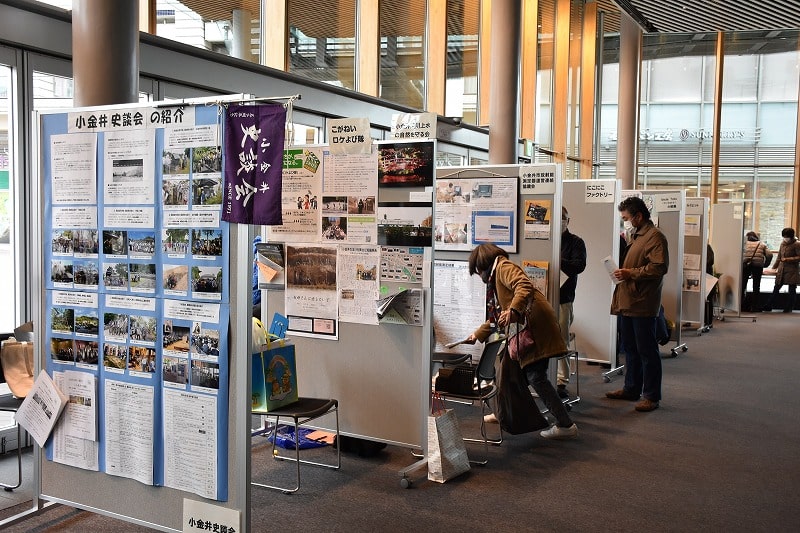

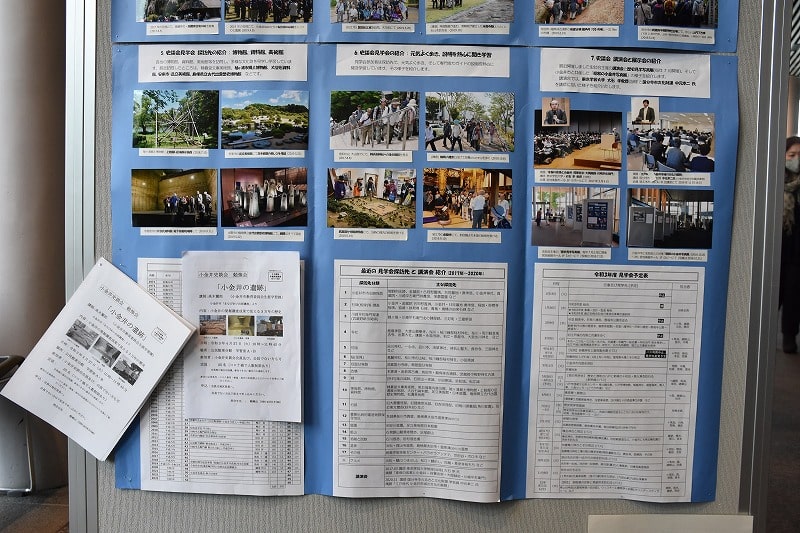

4月は桜の季節、小金井公園で桜の見学会を行いました。まず、桜町の小金井聖霊修道院を見学。修道院になる前は実業家で政治家の故河西豊太郎氏の別荘。庭園に「ラビリンス(迷宮)メディテーション」というものがあります。芝生には円形で曲がりくねった一本道がえがかれています。道はたくさんの枝分かれした迷路、人を中心に導き、再び外に戻らせます。瞑想しながら歩きました。

小金井公園のSL広場前で再集合。公園内には、山桜や染井吉野、霞桜、里桜など約60種、約1300本の桜があります。 2月中旬には”早咲き”の河津桜、寒緋桜、大漁桜などが、3月中旬から”中咲き”の染井吉野、神代曙、小金井薄紅桜、山桜、大島桜、八重紅枝垂桜など、4月上旬からは”遅咲き”の駒繋、関山、江戸、普賢象、深山桜などが咲き、2か月もの間、桜の花が楽しめます。これらの桜それぞれを「桜守の会のボランティア」の4名の方の解説で見学、勉強しました。桜にまつわるちょっとした小ネタ、また普段は入れない苗畑の見学。興味津々なお話でした。中でも、バーベキュー広場近くの「衣通姫(ソトオリヒメ)に似る・春のきせき」と名付けた大きな桜は、根元の紫の諸葛菜(ハナダイコン)とあわせ見事でした。

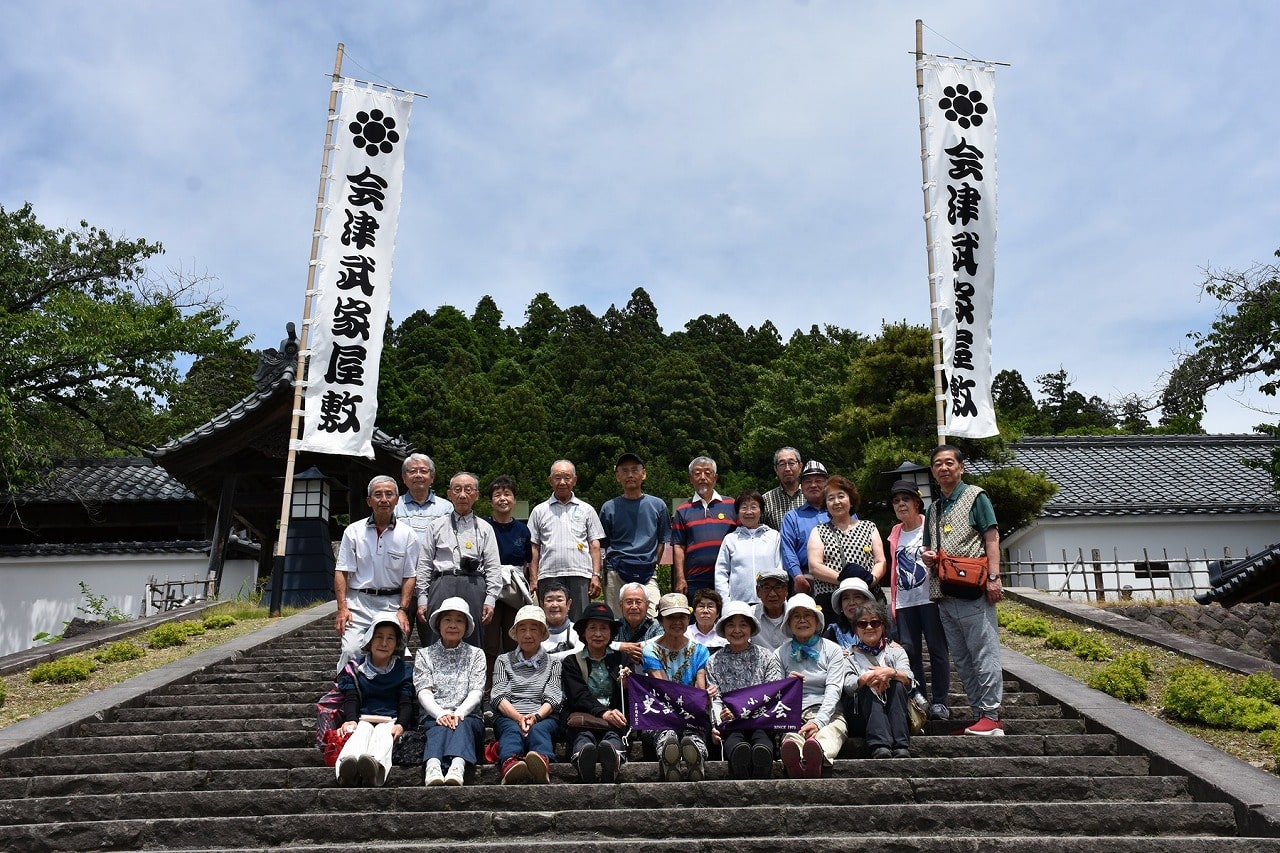

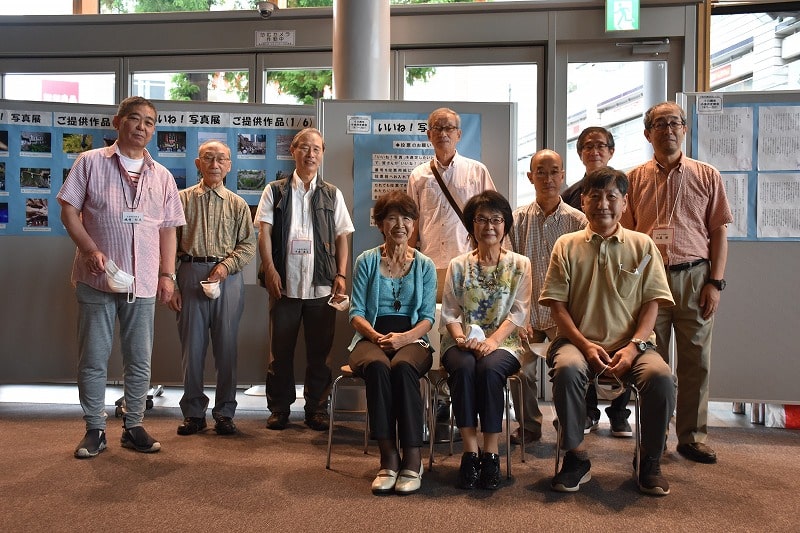

バーベキューバーには31名が参加。会場ではグリル・テーブル・イスを用意。それぞれ好みの食材を持ち込み料理し、食べ、飲み、談笑して楽しいひとときを過ごしました。

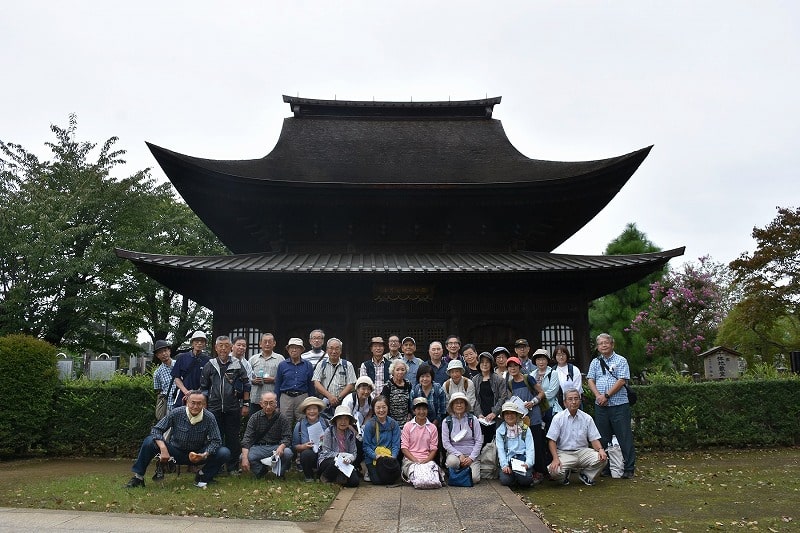

担当 垂水、織壁、閑野、役員全員 参加者(67名)